|

|

Guten Abend liebe Besucher unserer Webseite!

In Ergänzung unserer Webseite gruene-quellen.de

veröffentlichen wir hier regelmäßig aktuelle Informationen und

Pressemitteilungen über alle möglichen ökologischen Themen für Freiburg

und Umgebung.

Wir laden jeden Besucher ein, weitere

Tipps und Informationen mit unserem kostenlosen ProlixLetter zu

abonnieren: Bestellung auf der Webseite www.prolixletter.de

in der rechten Spalte oben.

Sollten Sie Fragen,

Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zu dieser Webseite haben,

nehmen Sie bitte per eMail mit

uns Kontakt auf. Wir sind offen und fĂĽr jeden Hinweis dankbar!

Viel

SpaĂź auf unseren Seiten wĂĽnscht Ihnen

Ihre

Prolix Redaktion

Verschiedenes

Mooswald Freiburg (c) Daniel Jäger | | | | | Seitenwechsel | Liebe Leser,

bitte beachten Sie, dass wir weitere Meldungen dieser Seite künftig auf unserer Website prolixletter.de veröffentlichen.

Klicken Sie einfach auf "mehr"

Beste GrĂĽĂźe

Ihr Prolix Verlag | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

Flamingos © Zoo Basel | | | | | Neue Impfstudie in Schweizer Zoos: Schutz von Zoovögeln gegen Vogelgrippe | Unter der Leitung des Zoo Basel untersuchen fünf Schweizer Zoos und Tierparks, ob eine Impfung Wildvögel wirksam vor der Vogelgrippe schützt. Die zoologischen Institutionen erhoffen sich, dass dadurch Schutzmassnahmen wie die Stallpflicht in Zukunft reduziert werden können. Das vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sowie den kantonalen Behörden bewilligte Forschungsprojekt startete im Oktober 2025 und prüft den Einsatz eines kommerziell erhältlichen Impfstoffs unter Zoobedingungen. Mit einem Vektorimpfstoff des Instituts für Virologie und Immunologie (IVI) wurden in einer Studie 2023/24 bereits positive Resultate erzielt.

Die Zoos in Basel und Zürich, der Tierpark Bern, der Natur- und Tierpark Goldau und der Bioparc Genève führen gemeinsam eine Impfstudie zum Schutz von Zoovögeln gegen die Vogelgrippe durch. Zu den Probanden gehören über 700 Zootiere in über 50 Arten, darunter Pinguine, Pelikane, Flamingos, Eulen sowie Tauben-, Hühner-, Gänse-, Lauf- und Ibisvögel. Ziel der Untersuchung ist es, die Wirksamkeit und Verträglichkeit eines kommerziellen Impfstoffs an bedrohten Wildvögeln zu prüfen und die Immunantwort bei verschiedenen Vogelarten zu vergleichen. Zudem soll geklärt werden, ob dank der Impfung künftig auf das Tierwohl einschränkende Schutzmassnahmen wie die Stallpflicht verzichtet werden kann. Der Impfstoff wurde an Hühnern getestet und wird in Frankreich bei Mastenten eingesetzt.

Impfung nur fĂĽr Forschungszwecke gestattet

In der Schweiz ist das Impfen gegen die Vogelgrippe grundsätzlich verboten. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sowie die beteiligten Kantone bewilligen Impfungen bislang nur im Rahmen von Forschungsprojekten. Bereits 2023/24 durften der Zoo Basel, der Tierpark Bern und das Institut für Virologie und Immunologie (IVI) die Sicherheit und Wirksamkeit eines Vektorimpfstoffs zum Schutz von Zoovögeln gegen hochpathogene aviäre Influenzaviren (H5N1) testen. Die Studie bestätigte, dass eine Impfung Wildvögel sicher und wirksam vor der Vogelgrippe schützen kann. Die zugehörige Publikation erschien am 20. Oktober 2025. Die Studie bestätigte, dass eine Impfung Wildvögel sicher und wirksam vor der Vogelgrippe schützen kann (https://doi.org/10.1038/s41467-025-64301-5).

Zentrale Forschungsfragen

Die zweite Studie mit dem kommerziellen Impfstoff und zusätzlichen Projektpartnern soll neue Erkenntnisse liefern, ob eine Impfung als ergänzende Schutzmassnahme gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe bei Zoo- und Wildtieren in Betracht gezogen werden kann. Es wird unter anderem untersucht, ob der Impfstoff bei den bereits geimpften Tieren in Basel und Bern einen Booster-Effekt auslöst; und ob er bei den bisher ungeimpften Vögeln in Zürich, Goldau und Genf eine ausreichende Immunantwort erzeugt.

Ablauf

An allen beteiligten Standorten begannen die Vogelgrippe-Schutzimpfungen im Oktober oder November 2025. Bereits geimpfte Vögel erhielten eine Impfdosis, bisher ungeimpfte Tiere zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen. Blutuntersuchungen zur Beurteilung der Immunantwort und der Dauer des Impfschutzes folgen nach einem definierten Schema. Bei zufriedenstellenden Resultaten soll der Impfstoff auch in der nächsten Saison (2026/27) weiter eingesetzt und an Zoovögeln erforscht werden.

Das Besondere der Untersuchung ist, dass sie unter Zoo- und nicht unter Laborbedingungen durchgefĂĽhrt wird. Sie erfolgt im Rahmen einer Doktorarbeit, die auf mindestens zwei Jahre angelegt ist. Das IVI begleitet die Studie wissenschaftlich und fĂĽhrt die labortechnischen Auswertungen durch. Erste Resultate werden im Sommer 2026 erwartet. | | Mehr | | | |

|

|

|

|

Verschiedenes

| | | | | Freiburg: Umzug ins kĂĽnstliche Meer | Die Banggai-Kardinalbarsch-Jungfische auf dem Mundenhof sind ins groĂźe Salzwasserbecken umgezogen

Die kleinen Banggai-Kardinalbarsch-Jungfische im Aquarium des Mundenhofs zählten im Sommer zu den großen Publikumslieblingen. Im März hatten die Züchter*innen des Aquarienvereins bei dieser gefährdeten Art erfolgreich für Nachwuchs gesorgt. Nun wird er in ein großes, artgerechtes Aquarium überführt.

Es ist das erste Mal, dass der Tierpark Salzwasserfische aus der eigenen Zucht im Schaubecken präsentieren kann. 2500 Liter fasst dieser Glaskasten, er gehört damit zu den größten Aquarien auf dem Mundenhof. Die fast acht Monate alten Barsche – von Fachleuten und Hobbyaquarianer*innen auch Kauderni genannt – können darin als Schwarm durch die Gegend schwimmen, so wie in freier Wildbahn.

Nachhaltiges Handeln ist dem Mundenhof ein wichtiges Anliegen, so auch bei den Fischen. Der lokale Aquarienverein kümmert sich ehrenamtlich in einem umgebauten Pferdestall um die Tiere. Die Hobbyzüchter*innen passen zum einen darauf auf, dass nicht zu viele Fische im Becken sind. Außerdem achten sie auf die seriöse Herkunft der neuen Fische, etwa aus einer Zucht oder von Privatpersonen.

Die meisten Süßwasserfische auf dem Mundenhof stammen aus der eigenen Züchtung und nicht aus Wildfängen. Der Banggai-Kardinalbarsch, bei dem vor etwa acht Monaten die erste Nachzucht gelungen ist, ist stark gefährdet. Er steht auch auf der Roten Liste bedrohter Tierarten. Kauderni sind aber vergleichsweise gut zu züchten. Man muss es aber halt tun – und das hat der Aquarienverein Freiburg jetzt, auch um Artgenossen in Freiheit den Fang zu ersparen. Jede Nachzucht vor Ort ist eine Entlastung für die Kauderni in ihrer Heimat: die indonesischen Banggai-Inseln.

Nun lassen sich die etwa 15 schwarz-weiß gestreiften Jungtiere auf dem Mundenhof bestaunen. Zusammen mit Kaiser- und Doktorfischen schwimmen sie im Aquarium, wenn auch noch etwas vorsichtig. Zwar sind die anderen Fische keine Fressfeinde, die Kauderni sind allerdings erst drei Zentimeter lang. Sie gewöhnen sich aber schnell an die neue Situation. Wie in der Natur finden sie jetzt Schutz zwischen den langen Stacheln der Diademseeigel und in der Nähe von Anemonen. Und auch die Züchter*innen selbst blicken mit viel Freude auf das wuselige Treiben im Wasser.

FĂĽr alle Interessierten der Wasserwelt bietet der Aquarienverein am Sonntag, 25. Januar, auf dem Mundenhof wieder eine FĂĽhrung im Schauaquarium an. | | | | | |

|

Verschiedenes

Gorilla Yeba © Zoo Basel | | | | | Neuer Silberrücken im Zoo Basel | Am 17. Oktober 2025 ist ein neuer Gorilla-Silberrücken (Gorilla gorilla gorilla) im Affenhaus des Zoo Basel eingezogen. Yeba (13), wie das Gorilla-Männchen heisst, kommt aus dem Zoo Thoiry in Frankreich. Er tritt die Nachfolge von Silberrücken M’Tongé an, den der Zoo Basel im Juni dieses Jahres verabschieden musste. Die behutsame Zusammenführung mit der bestehenden Gorillagruppe, ein anspruchsvoller Prozess, ist bis jetzt gelungen.

In diesem Jahr musste sich der Zoo Basel von seinem bisherigen Gorilla-Silberrücken (Gorilla gorilla gorilla) M’Tongé verabschieden. Der Zolli berichtete am 27. Juni 2025. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger wurde vom EAZA Ex-situ-Programm (EEP, Erhaltungszuchtprogramm der European Association of Zoos and Aquaria) koordiniert. Vor knapp drei Wochen ist nun ein neuer Silberrücken im Affenhaus angekommen.

Einzug ins Affenhaus

Am 17. Oktober 2025 ist der 13-jährige Gorilla-Silberrücken Yeba im Affenhaus des Zoo Basel eingezogen. Yeba wurde im Zoo Givskud in Dänemark geboren und lebte zuletzt im französischen Zoo Thoiry. Er ist ein neugieriger, selbstsicherer, umgänglicher und sanfter Gorilla. Mit seiner Ankunft übernimmt Yeba eine zentrale Rolle in der Gorillagruppe und definiert deren soziale Ordnung.

Schrittweise Integration in die Gruppe

Die Eingliederung eines Silberrückens in eine bestehende Gruppe ist ein komplexer Vorgang. Sie erfolgt behutsam unter sorgfältiger Beobachtung der Tierpflegenden und des Kurators. Nach diesem Prinzip erfolgte auch Yebas Integration: Schon wenige Stunden nach seiner Ankunft konnte er ersten Sicht- und Berührungskontakt zur Gruppe aufnehmen. Am Nachmittag des Eintreffens wurde er dann erstmals mit dem zehnjährigen Gorilla-Weibchen Makala zusammengeführt. In den darauffolgenden Tagen lernte er nach und nach die übrigen Gruppenmitglieder einzeln kennen. So konnte Yeba seine Führungsrolle schrittweise übernehmen und etablierte seine Dominanz gegenüber seinen neuen Gruppenmitgliedern. Seit dem 25. Oktober 2025 ist die Gruppe nun vereint und akzeptiert ihn als dominantes Männchen. Bis er sich definitiv als Gruppenoberhaupt etabliert hat, wird es aber noch einige Zeit dauern.

Zusammenleben

Für Yeba ist es das erste Mal, dass er eine Gorillagruppe anführt. Im Zoo Thoiry lebte er in einer sogenannten Bachelor-Gruppe, einer Gruppe ausschliesslich männlicher Gorillas. Nun muss er sich an seine neue Rolle gewöhnen und trifft dabei auf seine neuen Mitbewohner, zu denen die Weibchen Joas (36), Adira (19), Makala, (10), Qaziba (6) und das Gorilla-Männchen Mobali (10) gehören. | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | 15 Jahre Spitzenleistung beim Einsatz von Recyclingpapier | Papieratlas 2025: Immer mehr Städte setzen auf Recyclingpapier mit Blauem Engel Berlin, 4. November 2025: Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter hat heute im Bundesumweltministerium in Berlin die Stadt Freiburg als „Mehrfachsieger“ ausgezeichnet. Seit 15 Jahren bringt Freiburg Bestleistungen im Papieratlas-Städtewettbewerb der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR). In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 110 Groß- und Mittelstädte mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von 90 Prozent.

Freiburg nutzt in der Verwaltung, den Schulen und der Hausdruckerei konsequent zu 100 Prozent Blauer-Engel-Papier und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Im Vergleich zu Frischfaserpapier bewirkte die Stadt in den vergangenen 15 Jahren eine Einsparung von über 99 Millionen Litern Wasser und mehr als 22 Millionen Kilowattstunden Energie. Die Wassereinsparung entspricht dem täglichen Bedarf von mehr als 823.000 Menschen. Die eingesparte Energie könnte den jährlichen Strombedarf von rund 6.420 Drei-Personen-Haushalten decken.

Der Papieratlas dokumentiert seit 2008 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten in deutschen Städten, seit 2016 auch in Hochschulen und seit 2018 in Landkreisen. Kooperationspartner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. Die Wettbewerbe stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider. | | | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Aus Sicherheitsgründen: Stadt Freiburg muss Bäume fällen | Auch in diesem Herbst muss das Garten- und Tiefbauamt (GuT) Bäume in der Stadt fällen. Um eine Gefährdung der Bürger*innen auszuschließen, müssen die größtenteils kranken Bäume entfernt werden. Bei der alljährlichen Baumkontrolle hat das GuT 240 Bäume identifiziert, die nicht mehr stehen bleiben können. Dabei handelt es sich vor allem um Park- und Straßenbäume. Die Arbeiten starten in dieser Woche.

Die meisten Bäume sind bereits abgestorben oder stark geschädigt. In weiteren Fällen sorgt Pilzbefall für Fäulen im Stamm oder Wurzelbereich. Das gefährdet die Stand- und Bruchsicherheit. Für jeden gefällten Einzelbaum wird ein neuer gepflanzt. Das GuT stellt betroffenen Einrichtungen sowie den Bürger- und Lokalvereinen eine detaillierte Liste der Bäume zur Verfügung, die gefällt werden.

In geschlossenen Gehölzbeständen, etwa entlang von Straßen oder Gewässern, wird nur dann ein neuer Baum gepflanzt, wenn die natürliche Verjüngung des Bestands nicht ausreicht.

Teil der Baumarbeiten ist außerdem der Rückschnitt der Gehölze entlang von Straßen, Wasserläufen und Böschungen. | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Mehr Grün für die Wiehre | Asphaltfläche wird zur kleinen Grünoase in der Urachstraße

Initiative „Omas und Opas for Future“ gibt den Anstoß

Mehr Klimaresilienz und Aufenthaltsqualität

Mehr Grün, weniger Grau: An der Ecke Urachstraße/Hildastraße wurde jetzt eine ungenutzte Asphaltfläche entsiegelt und in eine kleine Grünoase mit Sitzbank verwandelt. Entstanden ist ein Ort, der das Stadtklima verbessert und zum Verweilen einlädt. Den Anstoß gab die Initiative „Omas und Opas for Future“, die sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Freiburg engagiert. Sie übernimmt künftig auch die Patenschaft für die Fläche im Rahmen von „Freiburg packt an“.

Die rund 65 Quadratmeter große Fläche wurde im Zuge der städtischen Kampagne „Freiburger Grünoasen“ umgestaltet. Die Freiburger Bürgerstiftung spendete zusätzlich eine Sitzbank, sodass der neue kleine Treffpunkt gleich genutzt werden kann.

Oberbürgermeister Martin Horn: „Unsere Grünoasen schaffen an verschiedenen Stellen in der Stadt neue Aufenthaltsorte, die zugleich das Stadtklima verbessern. Gerade in Zeiten zunehmender Hitzetage sind solche kleinen grünen und kühlenden Inseln wichtig und erhöhen die Aufenthaltsqualität in der Stadt. Wir wollen Freiburg an vielen großen und kleinen Treffpunkten aufwerten. Dabei setzen wir auf den Austausch mit den Menschen in den Quartieren. Das Beispiel der Urachstraße zeigt, wie viel mehr vorangeht, wenn Verwaltung und Bürgerschaft zusammenarbeiten. Vielen Dank für das Engagement für unser Freiburg.“

Baubürgermeister Martin Haag: „Entsiegelungen wie hier in der Wiehre leisten einen spürbaren Beitrag zur Klimaanpassung: Sie kühlen das Mikroklima, fördern die Versickerung von Regenwasser und schaffen Lebensraum für Pflanzen und Insekten. Auch wenn solche Maßnahmen aufwendig sind, zeigen sie, wie wichtig eine kluge Flächenplanung für eine lebenswerte Stadt ist.“

Solche Projekte sind aufgrund des Aufwands meist nur im Zusammenhang mit größeren Straßenumbauten oder Sanierungen umsetzbar. In diesem Fall fiel die Entscheidung dennoch zugunsten der Entsiegelung – wegen der zentralen Lage nahe des Alten Wiehrebahnhofs, der relativ großen Fläche sowie des Engagements aus der Zivilgesellschaft für die Pflege vor Ort.

Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie Verwaltung, Bürgerschaft und lokale Initiativen gemeinsam an der klimafreundlichen Gestaltung des öffentlichen Raums arbeiten. | | | | | |

|

Veranstaltungen

| | | | | Freiburg: Der Schlossberg blĂĽht auf! | 1000 Narzissenzwiebeln wollen in die Erde

So ein Frühling will gut vorbereitet sein: Damit es auf dem Schlossberg auch im kommenden Jahr schön blüht, hat das Garten- und Tiefbauamt auf Anregung der „Schlossbergranger“, einer Gruppe des Lokalvereins Innenstadt Freiburg, sowie des Vereins „Kuratorium Freiburger Schlossberg“ rund 1000 Narzissenzwiebeln angeschafft. Die beiden Gruppen werden die Zwiebeln am Sonntag, 9. November, gemeinsam mit Freiwilligen einpflanzen. Philipp Anweiler von den Schlossbergrangern erklärt den Helfer*innen, worauf beim Anpflanzen zu achten ist.

In den vergangenen Jahren fanden in dem Rahmen bereits Pflanzaktionen oberen Schlossberg und beim Kommandantengarten statt. Die rund 3300 gelben Wildnarzissen erfreuen Menschen und Insekten im FrĂĽhjahr gleichermaĂźen. Dank fleiĂźiger Freiburger*innen werden es im kommenden Jahr noch mehr gelbe BlĂĽten.

Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem „Wasserplatz - Hochbehälter Schlossberg“. Eingeladen sind alle, die zu einem blühenden Schlossberg beitragen wollen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – mitzubringen sind lediglich wetterfeste Kleidung und eine Handschaufel. | | | | | |

|

|

|

|

Buch- und Lesetipps

| | | | | Buchtipp: Claudia Horn "Klimahilfe mit Nebenwirkungen" | Kooperation und Konflikt im Namen des Amazonas-Schutzes.Globale Klimafinanzierung in Brasilien: Zwischen Klimaschutz und Greenwashing

Klimafinanzierung gilt als zentrales Instrument für eine gerechte ökologische Transformation. Doch was, wenn die Milliardenhilfen für den Globalen Süden neue Ungleichheiten schaffen und koloniale Naturausbeutung unter grünem Vorzeichen fortschreiben?

Am Beispiel Brasiliens zeigt Claudia Horn, wie internationale staatliche Gelder für den Amazonas-Schutz - etwa aus Deutschland, Norwegen und Großbritannien - wichtige Umweltmaßnahmen unterstützen. Gleichzeitig tragen sie jedoch dazu bei, die sozioökologischen Risiken von Rohstoffhandel und Agrarwirtschaft zu normalisieren und traditionelle Nutzungsrechte infrage zu stellen. Umstrittene Projekte, die den finanziellen Wert der Natur an erste Stelle setzen, beeinflussen lokale territoriale Konflikte - mit weitreichenden sozialen Folgen.

Ein scharfsinniger Blick auf die politischen sowie wirtschaftlichen Mechanismen und WidersprĂĽche der Klimafinanzierung und die zentrale Frage, unter welchen Bedingungen sie wirklich zu mehr Klimagerechtigkeit fĂĽhren kann.

oekom Verlag 2025, 208 Seiten,€ 25,00 (D)

ISBN: 978-3-98726-184-8 | | | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Wieder auf dem Vormarsch – Geflügelpest breitet sich aus | Geflügelbetriebe müssen Biosicherheitsmaßnahmen einhalten

In den vergangenen zwei Wochen kam es in Deutschland zu mehreren Vogelgrippe-Ausbrüchen bei Wildvögeln und in Geflügelbetrieben. Auch in Baden-Württemberg ist das Virus angekommen: In einem Betrieb im Alb-Donau-Kreis wurde das hochpathogene Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, hat die konsequente Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen jetzt höchste Priorität – darauf weist die Veterinärbehörde Freiburg hin.

Was ist die GeflĂĽgelpest?

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Infektion des Geflügels mit hochpathogenen, also stark krank machenden, vogelspezifischen Influenzaviren. Insbesondere Wildvögel können das Virus über weite Strecken verschleppen und unter anderem über den Kot infizierter Vögel in Hausgeflügelbestände eintragen. Betroffene Tiere erkranken meist schwer und sterben innerhalb kürzester Zeit.

Welche Regeln gelten fĂĽr GeflĂĽgelhalter*innen?

Wer Geflügel hält, muss dafür sorgen, dass die Tiere nur dort gefüttert werden, wo Wildvögel keinen Zugang haben. Zudem müssen Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. Das Betreten der Haltungseinrichtungen darf nur mit stallspezifischer Kleidung bzw. Schutzkleidung erfolgen, das gilt auch für das Schuhwerk. Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Haltungseinrichtung sollten die Mitarbeitenden ihre Hände mit Wasser und Seife gründlich waschen. Da die Geflügelpest in Europa zwischenzeitlich ganzjährig und nicht nur saisonal auftritt, ist es besonders wichtig, die Biosicherheitsmaßnahmen fortlaufend konsequent einzuhalten. Diese sind in der GeflügelpestVerordnung festgeschrieben.

Welche Betriebe mĂĽssen die BiosicherheitsmaĂźnahmen einhalten?

In Baden-WĂĽrttemberg mĂĽssen seit Januar 2023 auch GeflĂĽgelhaltungen mit weniger als 1000 Tieren strenge BiosicherheitsmaĂźnahmen einhalten. Die entsprechende AllgemeinverfĂĽgung sowie Infos zur aktuellen Situation in Baden-WĂĽrttemberg finden sich unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/tierschutztiergesundheit/tiergesundheit/tierkrankheiten-tierseuchenzoonosen/vogelgrippe/aktuelles.

Was muss ich bei einem Verdacht unternehmen?

Kommt es in Geflügelbeständen vermehrt zu plötzlichen Todesfällen oder Krankheitsanzeichen mehrerer Tiere ist unbedingt ein praktizierender Tierarzt hinzuzuziehen. Bei einem konkreten Verdacht auf die Geflügelpest im Stadtkreis Freiburg ist die Veterinärbehörde des Amts für öffentliche Ordnung, telefonisch unter 0761 201-4965; oder per Mail an veterinaerbehoerde@freiburg.de zu informieren.

Können sich auch Menschen infizieren?

Vereinzelt wurden Geflügelpestviren bei Mitarbeitenden infizierter Geflügelbetriebe nachgewiesen. Daher ist beim Umgang mit toten Vögeln stets auf entsprechende Hygiene zu achten. Verendete Tiere sollten nur mit Handschuhen berührt, die Hände danach gewaschen und desinfiziert werden.

Wie viele GeflĂĽgelbetriebe gibt es in Freiburg?

Im Stadtkreis Freiburg gibt es 329 registrierte GeflĂĽgelhalter*innen. Bisher ist im Stadtkreis Freiburg noch kein Betrieb von der GeflĂĽgelpest betroffen.

Weitere Informationen zur Geflügelpest gibt es auf der Website des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tiergesundheit/tierseuchen/gefluegelpest.html. | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Freiburg: VAG festigt Spitzenplatz im Ă–PNV-Kundenbarometer | Umfrage zur Kundenzufriedenheit: VAG erreicht Platz 4 von 44 teilnehmenden Verkehrsunternehmen

Top-Werte unter anderem bei Umsetzung des Deutschland-Tickets, Taktfrequenz, PĂĽnktlichkeit, Sauberkeit oder WohlfĂĽhlen im Ă–PNV

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) hat ihre Spitzenposition im diesjährigen ÖPNV-Kundenbarometer gefestigt. In der bundesweiten Vergleichsstudie des Marktforschungsinstituts Kantar erreichte die VAG unter 44 teilnehmenden Verkehrsunternehmen den 4. Platz in der Gesamtbewertung. Bei der Globalzufriedenheit steigerte sich die VAG auf die Note von 2,34 (im Jahr 2023: 2,39) und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,95.

Befragung zu 36 Leistungskategorien

Bei der Weiterempfehlung der Angebote erreichte die VAG den 3. Platz. In mehreren von insgesamt 36 abgefragten Leistungskategorien landete die VAG sogar ganz vorne auf dem 1. Platz: Bei der Umsetzung des Deutschland-Tickets, bei der Sicherheit an Haltestellen am Abend oder bei Aktivitäten zur Umweltschonung.

In zahlreichen Leistungsmerkmalen liegt die VAG der Umfrage zufolge unter die besten drei Verkehrsunternehmen. Darunter die wichtigen Kategorien PĂĽnktlichkeit, Taktfrequenz, WohlfĂĽhlen im Ă–PNV oder Sauberkeit an Haltestellen. Eine hohe Akzeptanz genieĂźt auch die App VAG mobil. Verbesserungspotenzial sehen die Befragten demnach unter anderem noch beim Platzangebot in den Fahrzeugen.

Für das ÖPNV-Kundenbarometer 2025 wurden 500 zufällig ausgewählte Personen in Freiburg telefonisch befragt. Sie bewerteten 36 Merkmale rund um Angebot, Zuverlässigkeit, Ticketing, Informationen und Kundenkontakt. | | | | | |

|

Verschiedenes

(c) mitwelt.org | | | | | Vogelgrippe, Kranichsterben und Massentierhaltung | Tausende tote Kraniche in Deutschland

„Ersten Schätzungen zufolge sind bislang rund 2.000 Kraniche während ihres alljährlichen Vogelzugs nach Süden in deutschen Rastgebieten an der Geflügelpest verendet. Allein in Nordbrandenburg wurden nach Behördenangaben fast 1.000 tote Tiere geborgen – die Suche dauert an. An einem Stausee an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt wurden mehr als 500 tote Kraniche gefunden, über 100 in der Mecklenburgischen Seenplatte. Da der Höhepunkt der Kranichrast erst noch erwartet wird, rechnen Fachleute mit deutlich höheren Zahlen.“ berichten Medien.

Es ist beeindruckend, wie in vielen Medien daran »vorbeiberichtet« wird, dass die Kraniche nicht nur Krankheitsüberträger, sondern auch Opfer der "menschengemachten" Vogelgrippe sind.

Die Ursachen der Vogelgrippe

Immer, wenn viele Tiere auf engem Raum zusammenkommen, besteht eine erhöhte Seuchengefahr. Unter vielen Experten und Expertinnen wird die Massentierhaltung für eine sehr wahrscheinliche Ursache der Vogelgrippe gehalten. Die massenhaft auf engem Raum zusammengepferchten Tiere sind genetisch gleichförmig und immungeschwächt und somit anfälliger für Seuchen. Diese Intensivfarmen schaffen die idealen Bedingungen für die Ausbreitung der Krankheit, da sie den Viren eine konstante Versorgung mit Wirten bieten, was eine schnelle Ausbreitung von Infektionen und die Entstehung äußerst schädlicher neuer Stämme ermöglicht.

Die marktradikale Umwandlung der Landwirtschaft in eine globalisierte Agrarfabrik, das Verschwinden der kleinen, mittleren und bäuerlichen Betriebe und die damit verbundene Insektenausrottung und der Verlust an Lebensräumen sind wichtige Gründe für das Vogelsterben. Auf unserer Mitweltseite zum Vogelsterben in Deutschland tragen wir diese Informationen sehr umfangreich zusammen.

Massentierhaltung bei GeflĂĽgel (eine Milliarde sind tausend Millionen)

Der größte Geflügelproduzent der Welt ist JBS S.A. aus Brasilien, mit einer jährlichen Produktion von etwa 4,4 Milliarden Geflügeln. Auf dem zweiten Platz folgt Tyson Foods aus den USA mit rund 2 Milliarden geschlachteten Geflügeln pro Jahr. Die BRF (Brasil Foods), ebenfalls aus Brasilien, belegt den dritten Platz mit etwa 1,7 Milliarden produzierten Tieren. Diese perverse Form der Massentierhaltung in vielen großen Fleischfabriken bietet ideale Voraussetzungen für die Ausbreitung von Krankheiten.

Quelle: https://www.dgs-magazin.de/aktuelles/news/article-7728600-4627/das-sind-die-fuenf-groessten-gefluegelfleischproduzenten-weltweit-.html

Ein besonders tödlicher, hochpathogener Stamm des Vogelgrippevirus H5N1 hat seit 2021 bereits zum Tod von Millionen Wildvögeln und Nutztieren geführt. Sogar bis in entlegene Regionen wie der Antarktis ist dieser Virenstamm zuletzt vorgedrungen, wahrscheinlich über Zugvögel eingeschleppt. Funde in Raubvögeln wie Adler, Eulen und Geier legen nahe, dass sich dieses Virus nicht nur innerhalb einzelner Populationen und Arten, sondern über das Jagdverhalten auch zwischen verschiedenen Vogelspezies ausbreitet.

Jetzt sorgen immer mehr Funde in MilchkĂĽhen und Delfinen in den USA fĂĽr Aufsehen unter Experten. Dadurch erscheint auch das Ăśberspringen auf den Menschen immer wahrscheinlicher.

Wir erinnern uns, wie Lobbyisten der Agro-Chemie-Konzerne

viel zu lange das Bienensterben ausschließlich auf die Varroamilbe geschoben haben, um von den Verheerungen durch Neonicotinoide abzulenken. Wir erinnern uns an die Verharmlosungs-Kampagnen für DDT, Asbest, PFAS, und an die „Ungefährlichkeit des Rauchens“. Wir erinnern uns an schwere Atomunfälle, die nur einmal in einer Milliarde Jahre stattfinden sollten. Am verheerendsten aber waren und sind die Kampagnen der Öl- und Energiekonzerne, mit denen die Auswirkungen von CO₂ auf das Klima heruntergespielt wurden und werden.

Aus diesen Gründen sollten wir die herunter gespielten Gefahren der Massentierhaltung wie zunehmende Antibiotikaresistenzen und die Vogelgrippe kritischer beobachten. Hier braucht es mehr unabhängige, wissenschaftliche Studien und kritische Medien. Der zerstörerische Traum vom unbegrenzten Wachstum führt zur Verwandlung der Welt in eine große Fabrik und eben auch in eine Agrarfabrik mit zunehmenden Gefährdungen, immer mehr Massentierhaltung und immer weniger landwirtschaftlichen Betrieben.

Axel Mayer, Mitwelt Stiftung Oberrhein. Der Autor ist seit fünfzig Jahren in der Umweltbewegung aktiv und war 30 Jahre lang BUND-Geschäftsführer.

Mehr Infos:

Der Bericht – „Vogelgrippe: Nur große Agrarreformen können sie beenden“ zeigt, dass Wildvögel entgegen der landläufigen Meinung in der Regel eher Opfer der Krankheit als deren Ursache sind und dass die Krankheit aufgrund der zunehmenden Massentierhaltung außer Kontrolle gerät.

Ein Artikel im Guardian verweist auf Forschungen von Epidemiologen, die den Anstieg der Vogelgrippe mit der Intensivierung der GeflĂĽgelhaltung in Verbindung bringen.

Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestag sagt in einem Artikel zum Thema Zoonosen: „Die im Anhang aufgelisteten Studien zeigen, dass bestimmte Tierhaltungsformen grundsätzlich eine virale Zoonose begünstigen können.“ | | Mehr | | | |

|

Veranstaltungen

| | | | | „WYHL UND DIE LINKEN – Geschichten aus dem Wyhler Wald“ | Film anl. 50 Jahre Widerstand und Ende der Bauplatzbesetzung gegen Atomkraftwerk Wyhl

Der überparteiliche Dokumentar-Film „WYHL UND DIE LINKEN – Geschichten aus dem Wyhler Wald“ von Siggi Held und Bodo Kaiser (Freiburg i.Br., 2015, 88 min) wird am Donnerstag 6. November 2025 um 19:00 Uhr in der Universität Freiburg i.Br., KG 1, Stadtmitte, Platz der Universität, Hörsaal 1098, gezeigt anlässlich der 50 Jahre zurückliegenden 9-monatigen erfolgreichen Bauplatzbesetzung gegen das Atomkraftwerk Wyhl/Rhein bis November 1975. Der Aufführung beim Samstags-Forum Regio Freiburg folgt ein Filmgespräch mit Blick auf das Heute und Morgen mit den Autoren sowie den im Film Mitwirkenden Dr. Beate Müller-Wirtz, Irmgard Beckert und Erich Krieger, geleitet von Dr. Georg Löser, ECOtrinova e.V., aktiv bei den Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen und Zeitzeuge. Veranstalter sind ECOtrinova e.V. und ideelle Mitträgervereinigungen. Der Eintritt ist frei.

Hintergrund: Warum diese AuffĂĽhrung?

Der überparteilich angelegte Film will mit den Stimmen damals junger Aktiver erinnern an deren Erlebnisse und Einsichten, engstens verknüpft mit dem historischen Geschehen beim Widerstand gegen das Atomkraftwerk, den Stimmen und Videos zum Wirken der Bürgerinitiativen sowie mit vielen Wyhl-Liedern. Er möchte den heutigen jungen Menschen in und außerhalb von Vereinigungen, auch der Klimaschutzbewegung, die aufwyhlenden und wertvollen Erfahrungen sowie überraschenden Aufdeckungen nahebringen zum vieljährigen hochengagierten Protest von um die 100.000 Menschen aus der Region Kaiserstuhl, Freiburg und Dreyeckland.

Bei den überparteilichen Aktionen in und um Wyhl, bei der Bauplatzbesetzung, während der Wyhl-Prozesse und offen als politische Vereinigungen nicht nur in der Stadt Freiburg spielten Linke verschiedener Couleur sehr wichtige Rollen und veränderten ihr Denken dabei. Der Kampf um das Atomkraftwerk (AKW) Wyhl wird oft als „Bauernaufstand“ beschrieben. Die Anteile radikaler Bewegungen aus Freiburg und von anderswo an der Verhinderung des AKWs Wyhl werden oft verkannt, wurden ausgespart oder nur angedeutet. Es ist also nicht nur der besondere Abstand 50 Jahre, der zum Rückblick und zum Blick auf die heutige und künftige Situation reizt.

Der Film ist Teil einer Trilogie-Doku Politische Kultur in Freiburg i.Br. und der neuen Reihe Umweltfilme-1 beim Samstags-Forum Regio Freiburg. | | | | | |

|

Verschiedenes

Foto: Veranstalter | | | | | BWE trifft SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner | Am 22. Oktober trafen sich der Bundesverband WindEnergie (BWE) und die Ă–kostromgruppe Freiburg mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner bei der 229 m hohen neuen Repowering-BĂĽrgerwindkraftanlage auf dem Schillingerberg in Freiburg.

BWE-Landesvorstandsmitglied Erhard Schulz und Landesgeschäftsführer Dimitri Vedel-Wackerhagen wiesen eindringlich auf die sich verschlechternden Rahmenbedingungen für den Ausbau der umweltfreundlichen Windenergie in Baden-Württemberg hin: "Die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche geplante Infragestellung des bewährten Referenzertragsmodells würde den Bau von Windkraftanlagen in Süddeutschland aus wirtschaftlichen Gründen beenden, obgleich die verbrauchernahe Stromversorgung für die ansässige Industrie notwendig ist."

Lukas Schuwald, Geschäftsführer der Freiburger Ökostromgruppe, welche ein Pionier der Bürgerwindkraftanlagen ist, wies auf den notwendigen Ausbau auch der Mittelspannungsnetze durch das geplanten Milliarden-Investitionspaket hin. Der Bau von geplanten fossilen Gaskraftwerken mit diesen Sonderhaushaltsmitteln ist eine klare Fehlentwicklung und klimaschädlich. Fechner versicherte, dass es keine Kehrtwende in der Energiewende geben werde, da u.a. die Vorteile der Windkraft eindeutig überwiegen. "Davon wird sich auch die durchaus fossil orientierte Wirtschaftsministerin Reiche überzeugen müssen", so Fechner abschließend.

zum Bild oben:

Gesprächsgruppe vor der repowerten Bürgerindkraftanlage auf dem Schillingerberg in Freiamt.

Von l.n.r. Ernst Leimer, Bürgermeistersteller von Freiamt, Lukas Schuwald, Geschäftsführer der Ökostromgruppe, Erhard Schulz, Stellv. BWE-Landesvorsitzender, MdB Dr. Johannes Fechner und Dimitri Vedel-Wackerhagen, BWE-Landesgeschäftsführer | | | | | |

|

Veranstaltungen

| | | | | Der Ausverkauf - Wasser, Boden, Rohstoffe | Uwe Ritzer zu Gast in der Reihe „Mensch und Schöpfung"

Der preisgekrönte Journalist und Buchautor Uwe Ritzer spricht am Mittwoch, 12. November um 19 Uhr im Erzbischöflichen Priesterseminar Collegium Borromaeum, Schoferstraße 1, Freiburg, über den verborgenen Ausverkauf von Wasser, Boden und Rohstoffen. Der Vortrag mit anschließendem Gespräch wird auch online übertragen.

Während die öffentliche Debatte sich an Heizungsfragen und E-Mobilität entzündet, schreitet im Hintergrund der Ausverkauf unserer natürlichen Ressourcen voran. Konzerne und Investoren sichern sich Wasser, Boden und Rohstoffe – oft unbeachtet von Politik und Öffentlichkeit. In seinem Buch „Der Ausverkauf“ zeigt Ritzer, wie dieser Prozess abläuft, wer davon profitiert und welche Folgen er für Umwelt und Gesellschaft hat.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Mensch und Schöpfung“ der Katholischen Akademie Freiburg in Kooperation mit der Musella-Stiftung für eine sozial-ökologische Zukunft.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter: www.katholische-akademie-freiburg.de | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Bauarbeiten fĂĽr den Radschnellweg RS6 in Herdern | Spatenstich mit Verkehrsminister Winfried Hermann Ende November

Am Montag, 3. November, beginnen in Herdern Bauarbeiten fĂĽr den Radschnellwegs RS6, der in Zukunft Waldkirch, Emmendingen und Denzlingen mit Freiburgs Stadtmitte verbindet. Die Arbeiten im Freiburger Stadtgebiet ist in drei Bauabschnitte gegliedert. Die betroffenen StraĂźenabschnitte sind jeweils voll gesperrt. Wer zu FuĂź unterwegs ist, kommt jedoch jederzeit durch.

Los geht es mit dem ersten Bauabschnitt bis Mitte Dezember. In diesem Zeitraum wird die Jacob-Burkhardt-Straße von der Ecke Bernhardstraße bis zur Stadtstraße, Höhe Hausnummer 3, voll gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage des Landratsamts bleibt frei. Die Ludwigstraße wird während des ersten Bauabschnitts zur Sackgasse. Es gibt eine Umleitung für den Kfz-Verkehr. Auch der Busverkehr ist betroffen: Die Linie 27 fährt in Fahrtrichtung Herdern die Haltestelle Hochmeisterstraße nicht an; in der Gegenrichtung entfällt die Haltestelle Stadtgarten.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2026. Die Baumaßnahme wird vom Land gefördert, da sie die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr verbessert.

Das Garten- und Tiefbauamt bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Mehr Informationen zum RS6 gibt es online | | Mehr | | | |

|

Veranstaltungen

Tegenaria atrica / Hauswinkelspinne (c) Holger Krisp | | | | | Die Waldhaus-Termine im November | Ein Herbstprogramm fĂĽr alle Sinne

Donnerstag, 6. November, 18 bis 19.30 Uhr | ohne Anmeldung

Lichtbildvortrag: Pfui Spinne! – Überraschendes und Erstaunliches aus dem Leben einer unbeliebten Tiergruppe

Wer weiß schon, dass es Spinnenmütter gibt, die ihren Körper auflösen, um damit ihre Jungen zu ernähren? Oder dass Spinnenseide zu teuersten Textilien verarbeitet wurde und außerdem gutes Potenzial hat, ein wichtiges Medizinprodukt zu werden? Spinnen haben keine Lobby! Der Vortrag der Biologin Claudia Gack über das Leben der Spinnen will dazu beitragen, dies zu ändern. Ab 12 Jahren. Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Sonntag, 9. November, 11 bis 13 Uhr | ohne Anmeldung

Matinee: Musik fĂĽr Waldhorn von Robert Kahn und Johannes Brahms

Das Waldhorn verbindet bei dieser Matinee die besondere Auswahl der Stücke. Bei Robert Kahns Serenade Op. 73 spielen neben der Hornistin Ezgi Gizem Karakas die Geigerin Susanne Klador und die Pianistin Marija Aupy. Im Anschluss bringen die drei Musikerinnen das Trio für Horn, Violine und Klavier von Johannes Brahms Opus 40 zur Aufführung. Die Besuchenden dürfen sich auf einen außergewöhnlichen Ohrenschmaus im Waldhaus freuen. Für musikinteressierte Menschen ab 12 Jahren. Eintritt frei, Spenden erwünscht

Fördervereinsmitglieder engagieren sich

Samstag, 15. November, 14 bis ca. 16.30 Uhr | ohne Anmeldung

Exkursion: Die Welt der Flechten

Der ein oder andere hat sie vielleicht schon bemerkt an einem Baum als Bart, auf einem Fels als Kruste oder an einem Eisentor gelb leuchtend. Bei einer kleinen Rundtour mit der Flechtenkundlerin und Wanderleiterin Elisabeth Link erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes über das Leben der Flechten, ihr Aussehen und ihre erstaunlichen Fähigkeiten. Treffpunkt vor dem Waldhaus. Bitte der Witterung entsprechend warm und wetterfest kleiden. Mindestalter 12 Jahre (in Begleitung Erwachsener). Teilnahme frei, Spenden erwünscht

Sonntag, 23. November, 14 und 16 Uhr | ohne Anmeldung

Fräulein Brehms Tierleben: 14 Uhr Der Regenwurm, 16 Uhr Die Schmetterlinge

Das Waldhaus präsentiert das einzige Theater weltweit für heimische bedrohte Tierarten. Um 14 Uhr betritt das Fräulein Brehm die Bühne mit dem König der Tiere: Der Lumbricus terrestris (Regenwurm) ist ein Muskelprotz, Wunderheiler, Stroh-zu-Gold-Spinner und Verkehrsmittel für Mikroben. Um 16 Uhr folgt eine Vorführung über die Lepidoptera (Schmetterlinge). Hier nimmt das Fräulein ihr Publikum mit auf eine Reise zu den Gauklern der Lüfte. Die Vorführungen sind für neugierige Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren (Regenwurm) und 14 Jahren (Schmetterlinge) geeignet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Weitere Informationen unter www.brehms-tierleben.com. Die Veranstaltung wird gefördert vom Naturpark Südschwarzwald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg und der Europäischen Union

Sonntag, 30. November, Kurs 1 11.30 bis 14 Uhr, Kurs 2 14.30 bis 17 Uhr

Anmeldeschluss: 17. November

Teamwork in der Holzwerkstatt: Futterhäuschen und Nistkästen bauen

In der gemütlichen Atmosphäre unserer Holzwerkstatt können die Teilnehmenden in Zweierteams schöne Behausungen oder kleine Futterhäuschen für Vögel bauen. Beide Kurse werden von den Waldhaus-Mitarbeitern Fynn Zimmermann (Schreiner) und Jörg Hoeser (Forstwirt) geleitet. Sie sorgen dafür, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Teilnahmebeitrag pro Team: 16 Euro inkl. Material, Kinder ab 8 Jahren in Begleitung eines teilnehmenden Erwachsenen. Diese Kurse werden durch den Förderverein Waldhaus Freiburg bezuschusst

Anmeldungen über waldhaus-freiburg.de/veranstaltungskalender, per E-Mail an info@waldhaus-freiburg.de oder unter T. 0761 896477-10 (Dienstag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr, Donnerstag bis Freitag 14 bis 16.30 Uhr). Die Öffnungszeiten des Waldhauses im November und Dezember: Dienstag bis Freitag 10 bis 16.30 Uhr, Sonntag und Feiertag 11 bis 16 Uhr (mit Ausstellung und Waldhaus-Café). | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Mobilität in Freiburg mitgestalten | Fahrgastbeirat Freiburg sucht neue Mitglieder

- Der Fahrgastbeirat Freiburg sucht Fahrgäste, die sich für den ÖPNV engagieren möchten. Interessierte können sich ab sofort bewerben.

Der Fahrgastbeirat vertritt die Interessen der Nutzenden von Bus und Stadtbahn. Er sammelt Anregungen, bĂĽndelt Kritik und diskutiert diese direkt mit der Freiburger Verkehrs-AG (VAG), um den Nahverkehr stetig zu verbessern. Die Mitarbeit erfolgt ehrenamtlich. Der Beirat trifft sich vier bis fĂĽnf Mal im Jahr an einem Dienstagabend.

Vielfältige Perspektiven erwünscht

Die Interessen der Fahrgäste sind unterschiedlich. Deshalb achtet der Fahrgastbeirat darauf, dass bei neuen Mitgliedern verschiedene Stadtteile, Lebenssituationen und Nutzungserfahrungen vertreten sind. Bewerbungen sollten deshalb folgende Angaben enthalten: Wohnort, beruflicher Hintergrund, regelmäßig genutzte Linien, Motivation.

So entsteht ein vielfältiges Gremium, das die Perspektiven aller Fahrgäste abbildet.

Bewerbungen bis 30. November an:

Fahrgastbeirat Freiburg

Postfach 1225

79012 Freiburg

E-Mail: Fahrgastbeirat-Freiburg@gmx.de | | | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Freiburger Umweltgespräche: Klimakommunikation – wer braucht denn sowas? | Zwei Vorträge am Mittwoch, 5. November, um 19.00 Uhr imJazzhaus

Klimaschutz bleibt ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Treibhausgase reduzieren, auf erneuerbare Energien umsteigen und weniger Müll produzieren sind nur einige der Punkte, um die Folgen des menschgemachten Klimawandels zu reduzieren. Diese Themen müssen angemessen kommuniziert werden, um die Gesellschaft nicht zu polarisieren. Wie können Umweltdebatten gelingen und sich daraus ein breiter Konsens entwickeln?

Das ist das Thema bei den nächsten Freiburger Umweltgesprächen „Klimakommunikation - wer braucht denn sowas?“ am Mittwoch, 5. November 2025, um 19.00 Uhr im Jazzhaus. Zwei Referent*innen sprechen darüber, wie Umweltthemen richtig kommuniziert werden – und wie nicht.

Professorin Daniela Kleinschmit zeigt in ihrem Vortrag, wie die Medienlandschaft Informationen an ihr Publikum weitergibt. Dazu nimmt sie Beispiele aus der Umwelt-, Wald- und Klimakommunikation. Mit ihrem Redebeitrag zeigt die Professorin für Forst und Umweltpolitik, dass in den Medien das Pro und Contra bezüglich bestimmter Positionen zu Umweltthemen oft vereinfacht dargestellt wird. Dadurch wird kein gegenseitiges Verständnis aufgebaut und Konflikte bleiben bestehen.

Für den promovierten Psychologen Kevin Tiede ist gute Klimakommunikation der Schlüssel, um mehr Zustimmung zu wirksamen Klimaprojekten zu erzielen. Wenn es etwa neue Regelungen zu Heizungen gibt, wissen viele Menschen oft zuerst nicht, wie viel sie bringen und wie gerecht die Kosten zwischen Bürger*in und Staat aufgeteilt sind. Gut kommunizierte objektive Informationen über solche Entscheidungen können dazu führen, dass Menschen sie besser verstehen und eher akzeptieren und unterstützen.

Das Grußwort zur Veranstaltung spricht Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit. Die Moderation übernimmt Michael Adler von Tippingpoints, einer Agentur für nachhaltige Kommunikation. Im Anschluss an die Fachvorträge gibt es eine kurze Austauschrunde.

Die Freiburger Umweltgespräche richten sich an interessierte Bürger*innen, insbesondere auch an Studierende. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, komplexe Umweltfragen und aktuelle Informationen zum globalen Klimawandel leicht verständlich zu vermitteln. | | | | | |

|

Veranstaltungen

| | | | | Fundbüro versteigert 100 Fundfahrräder zum ersten Mal online | Mountainbike, Hollandrad und E-Bike: Alle Infos ab Montag online

Wenn jemand in Freiburg ein verlassenes Fahrrad findet, es im Fahrradkeller des Fundbüros abgibt und sich kein*e Eigentümer*in meldet, kann es früher oder später unter den Hammer kommen. Am Donnerstag, 27. November, versteigert das Amt für Bürgerservice und Informationsmanagement (ABI) Fundzweiräder. Das ist dieses Mal besonders: Erstmals findet die Auktion nicht vor Ort statt, sondern online. Etwa 100 Fahrräder stehen zur Auswahl.

Bereits ab Montag, 27. Oktober, können Interessierte sich die Fahrräder auf der Versteigerungswebsite anschauen. Auf der Website gibt es Bilder und kurze Beschreibungen zum jeweiligen Zweirad. Am Donnerstag, 27. November, um 20 Uhr geht die Auktion dann los. Wer zum Ende der Versteigerung am Sonntag, 7. Dezember, um 20 Uhr das höchste Gebot abgegeben hat, muss unter www.freiburg.de/termine einen Abholtermin vereinbaren. Die Fahrräder können nach voriger Terminbuchung am Donnerstag, 11., oder Dienstag, 16. Dezember, mit Vorlage des Kaufbelegs abgeholt werden.

Die Fundräder wurden aufgrund der Neuerung dieses Jahr noch nicht versteigert. „Wir wollen mit diesem neuen digitalen Format noch mehr Leute erreichen und noch mehr Fahrräder als bisher versteigern. Außerdem können mobilitätseingeschränkte Menschen so leichter an den Auktionen teilnehmen.“ so Bürgermeister Stefan Breiter.

Wer das eigene Fahrrad verloren hat, kann sich in der „Aufbewahrungsstelle für Fundzweiräder“ unter der Vielzahl der dort gelagerten Fundfahrräder danach umsehen. Dafür hat man mindestens sechs Monate Zeit. Betroffene können sich bei Fragen an fundbüro@freiburg.de wenden.

Im Lagerhaus des Fundbüros stehen etwa 400 Fahrräder. Es ist geplant, geeignete Velos zukünftig alle zwei bis drei Monate zu versteigern. In einer Software sind alle Fundsachen eingespeist, um eine gute Grundlage für Organisation und Abläufe im Fachbereich zu gewährleisten. Bei Gegenständen, die mehrmals keine Käufer*innen finden, prüft das ABI, ob diese Fahrräder auch gespendet werden können. Die Stadt möchte auf diese Weise viele Drahtesel am Leben erhalten, verschrotten ist deswegen die letzte Option.

Seit 1981 auktioniert die Stadt Fundzweiräder. Bei etwa fünf Versteigerungen jährlich haben in dieser Zeit gut 6000 Fahrräder neue Besitzer*innen gefunden. Die stets gefüllte Lagerhalle braucht diesen Turnus, denn regelmäßig kommen neue Bikes dazu. Dieses Jahr liegt der Fokus noch auf Fahrrädern, ab 2026 möchte das ABI weitere Gegenstände unter den Hammer bringen.

Alle Infos zum FundbĂĽro gibt es unter https://www.freiburg.de/fundbuero | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Gleiskreuzung am Stadttheater wird erneuert | Umleitung der Stadtbahnen ab 27. Oktober

Von Montag, 27. Oktober, bis Sonntag, 2. November, erneuert die Freiburger Verkehrs-AG das Gleiskreuz am Stadttheater. In diesem Zeitraum muss der Stadtbahnverkehr auf allen Linien umgeleitet werden. Alle Tram-Linien sind betroffen, die Buslinien fahren regulär. Zur Anschluss- und Betriebssicherung werden die Taktzeiten tagsüber angepasst. Die VAG rät Fahrgästen, auf den betroffenen Abschnitten etwas mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen. | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

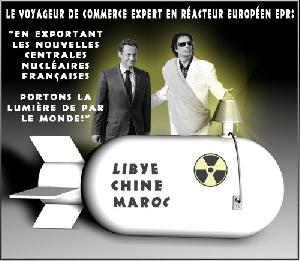

(c) mitwelt.org | | | | | Sarkozy, Knast & AKW-Export nach Libyen ... | Manchmal gibt es Anlässe, sich an sehr lang zurückliegende Arbeit zu erinnern. Der Gefängnisaufenthalt des ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy ist so ein Anlass. Im Jahr 2007 hat Herr Sarkozy illegale Gelder aus Libyen angenommen, um seinen Wahlkampf zu finanzieren. Im Gegenzug versprach er politische Gegenleistungen und den Export von AKW.

Das alles konnten mein verstorbener Freund Jean Jacques Rettig und ich damals nicht wissen und dennoch waren wir vermutlich die einzigen, die im Jahr 2007 den geplanten AKW-Export kritisierten. Heute ist die Welt froh, dass im BĂĽrgerkriegsland Libyen keine Atomkraftwerke stehen.

Der Text war eine unserer wichtigsten Presseerklärungen. Sie wurde nirgends journalistisch verwertet.

Es passt gut in die heutige Zeit, dass die damals geplanten hochriskanten Atom-Deals in der aktuellen Sarkozy-Berichterstattung erneut keine Rolle spielen.

Axel Mayer 22.10.2025 | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | „So weit. So gut. Klimastadt Freiburg“ | Kommunikationskampagne zum Klimaschutz

Stadtbahn wird zur Klimabotschafterin

Bürgermeisterin Buchheit: „Wir sind auf einem guten Weg, müssen aber in Zukunft noch einen Gang zulegen.“

Fernwärmeausbau, Windkraftoffensive, Klimaquartier, Green Industry Park – Freiburg kann Klimaschutz und tut viel, um die Klimaneutralität zu erreichen. Deshalb hat die Stadt 2023 als Vorreiterkommune den Landeswettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ gewonnen. Hier stehen seitdem 4 Millionen Euro zur Verfügung, um nicht alltägliche Klimaschutzprojekte umzusetzen. Insbesondere der Dialog mit den Bürger*innen ist wichtig, um das gemeinsame Ziel Klimaneutralität 2035 weiter zu verfolgen. Eine Stadtbahn der VAG macht das nun sichtbar: Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit präsentierte diese heute bei einem Fototermin als neue Klimabotschafterin Freiburgs.

BMin Buchheit freut sich über diese Botschafterin auf Schienen: „21 Monate lang rollt diese Stadtbahn durch Freiburg und erinnert uns bei jeder Fahrt daran, wie wichtig Klimaschutz ist. Dem Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt dabei eine tragende Rolle zu. Windkraft ist die leistungsstärkste Form. Nur wenn wir vor Ort deutlich mehr Strom aus Windkraft produzieren, können wir unsere lokalen Klimaschutzziele erreichen. Wir sind auf einem guten Weg, müssen aber in Zukunft noch einen Gang zulegen.“

Die Kommunikationskampagne „So weit. So gut. Klimastadt Freiburg“ richtet sich an alle Freiburger*innen und möchte einerseits zeigen: Wir haben als Stadtgesellschaft bereits viel erreicht. Beispielsweise produziert das neue Windrad auf der Holzschlägermatte nun zehn statt fünf Gigawattstunden grüner Energie. Zusammen mit den neu errichteten Windrädern am Standort Taubenkopf und dem Austausch der alten Windräder durch zwei deutlich leistungsstärkere Anlagen auf dem Rosskopf steigt die Produktion künftig auf 74 Gigawattstunden pro Jahr.

Andererseits zeigt dieses Beispiel auch, dass der Weg zur Klimaneutralität noch weit ist. Bis 2030 sollen regionale Windkraftanlagen 140 Gigawattstunden Strom und damit zehn Prozent des Freiburger Stromverbrauchs produzieren. Freiburg ist bereits „so weit“ und „so gut“ – aber noch lange nicht am Ziel.

Zum Auftakt der Kommunikationskampagne zum Klimaschutz steht das Thema Windenergie im Mittelpunkt. Sie liefert sauberen Strom und stärkt die lokale Wertschöpfung. Im nächsten Schritt widmet sich die Kampagne der Wärmewende – mit Fokus auf Fernwärme und energetische Sanierungen. Mehr Informationen unter www.freiburg.de/soweitsogut.

Hintergrund Landeswettbewerb

Freiburg hat 2023 im Landeswettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ überzeugt – mit Ideen, wie die Stadt bis 2035 klimaneutral werden kann. Bis 2028 werden mehrere Projekte mit insgesamt vier Millionen Euro gefördert – darunter beispielsweise das neue Klimaquartier Zähringen, weitere Angebote im Green Industry Park, die Mehrweg-Offensive, der Innenstadt-Pop-Up Plaza Food Boutique und die Kommunikationskampagne „So weit. So gut. Klimastadt Freiburg.“ | | | | | |

|

Verschiedenes

(c) Patrick Seeger/Stadt Freiburg/VAG Freiburg | | | | | Zweiter E-Bus-Port eröffnet | VAG fährt bald am Wochenende komplett elektrisch

- Eingeweiht: 22 neue E-Busse und ein zweiter E-Bus-Port

- Erweiterung auf 16 Schnellladestationen im Netz

- Klimaneutraler Linienbetrieb bis 2030 in Sichtweite

- Viele Ă„nderungen am Betriebsablauf der VAG

Mit 22 neuen E-Bussen und einem zweiten E-Bus-Port im Betriebshof hat die Freiburger Verkehrs AG (VAG) einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum klimaneutralen Linienbetrieb bis 2030 gemacht. Die Fahrzeuge fahren mit 100-prozentigem Ă–kostrom und sind deutlich leiser als Dieselbusse.

An der feierlichen Eröffnung des neuen E-Bus-Ports nahmen Christoph Erdmenger, Leiter der Abteilung Nachhaltige Mobilität des Landesverkehrsministeriums, und Oliver Hoch, Bereichsleiter Mobilitätstechnologien der NOW GmbH, teil. Außerdem waren Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn, Mitglieder des Aufsichtsrats, die Vorstände des Fahrgastbeirats sowie die Vorstände der VAG dabei.

Bund, Land und Stadt fördern den Umstieg

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder: „Moderne und saubere Busse sind ein wichtiger Baustein für einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr. Sie verbessern das Angebot für die Fahrgäste und tragen unmittelbar zum Klimaschutz bei. Deshalb unterstützen wir Verkehrsunternehmen gezielt beim Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe. Mit rund 7,2 Millionen Euro fördern wir die VAG – ein wichtiger Impuls für einen leistungsfähigen und nachhaltigen Nahverkehr in der Region.“

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn sagte: „Die Bus-Flotte der VAG-fährt jetzt zu zwei Dritteln elektrisch. Das ist ein wichtiger Schritt für Freiburgs Ziele beim Klimaschutz und für einen noch attraktiveren Nahverkehr. Wir setzen auf zeitgemäßen und klimafreundlichen ÖPNV, dafür investieren wir in die Fahrzeuge und die Infrastruktur. Die Busse fahren mit 100 Prozent Ökostrom, sind leise und emissionsfrei unterwegs, dazu modern und komfortabel. Das ist ein echter Gewinn für die Fahrgäste genauso wie für alle Anwohnenden und Passanten.“

Christoph Erdmenger, Leiter der Abteilung Nachhaltige Mobilität des Landesverkehrsministeriums Baden-Württemberg, sagte: „Elektrofahrzeuge sind heute alltagstauglich, egal ob Auto, LKW oder Bus. Zusammen mit Solarstrom sind die Autos heute bereits konkurrenzlos günstig. Beim Busverkehr ist dagegen noch ein engagiertes Unternehmen und Förderung erforderlich. Dass in Freiburg und Baden-Württemberg beides zusammenkommt, hilft Mensch und Umwelt.“

Leise, klimafreundlich und elektrisch

„Wir sind optimistisch, unser Ziel zu erreichen und bis 2030 einen vollständig klimaneutralen Linienverkehr zu betreiben“, sagte Oliver Benz, Vorstand der VAG. „Durch die E-Busse reduzieren wir nicht nur unseren CO2-Fußabdruck, sondern auch die Lärmemissionen. Das ist ein Vorteil für Anwohnende, Fahrgäste und somit für die gesamte Stadt.“

„Mit den neuen E-Bussen können wir bald an den Wochenenden rein elektrisch unterwegs sein“, ergänzte sein Vorstandskollege Stephan Bartosch. Zu den Hauptverkehrszeiten benötigt die VAG an Werktagen rund 65 Busse. Davon fahren nun zwei Drittel elektrisch. „Grundsätzlich gilt: Wann immer möglich, wird ein E-Bus einem Dieselbus für den Einsatz im Linienverkehr bevorzugt“, so Bartosch.

Mehr als neue Busse und E-Bus-Ports

Die Umsetzung der E-Mobilität verändert den gesamten Betriebsablauf der VAG und erfordert umfassendes Know-how. Ein Projektteam aus allen Fachbereichen – von Fahrplanung und Werkstatt bis zu den Finanzen – koordiniert die Umstellung.

„Bei der Planung von Strecken und Diensten muss berücksichtigt werden, wie lange die Akkus der Busse halten und wo gegebenenfalls nachgeladen werden kann“, sagte Maximilian Grasser, stellvertretender Leiter der Angebotsplanung. Für das Nachladen im Betrieb werden die Gelegenheitslader im Netz bis Ende des Jahres von 8 auf 16 verdoppelt. Sie befinden sich an zentralen Knotenpunkten wie der Munzinger Straße oder der Paduaallee. In zehn Minuten können die E-Busse bis zu 40 Prozent ihrer Akkukapazität nachladen.

Den Akkustand können die Leitstelle und das Fahrpersonal jederzeit überwachen. „Trotz intensiver Planung kann die Akkukapazität witterungsbedingt stark schwanken. Zudem haben die unterschiedlichen E-Bus-Generationen unterschiedliche Batteriekapazitäten, da sich diese in den vergangenen Jahren enorm gesteigert haben“, sagte Grasser. „Je mehr Erfahrung wir haben, desto besser können wir die Akkukapazitäten bereits bei der Planung berücksichtigen.“

Zwei Systeme in der Werkstatt

Mit der Umstellung verändern sich auch die Arbeitsbedingungen. So finden viele Reparaturen nicht mehr unter dem Bus, sondern auf dem Dach statt. Batterien und Kühlsysteme erfordern spezielle Arbeitsstände. Bisher verfügt die VAG nur über einen Dacharbeitsstand. In den kommenden Jahren werden jedoch weitere hinzukommen.

Die Motoren von Elektrobussen sind vergleichsweise wartungsarm. Dafür rücken Hochvolttechnik, komplexe Kühlsysteme und Softwarethemen in den Mittelpunkt. „Die Komplexität in der Bus-Werkstatt hat zugenommen“, sagte Werkstattleiter Michael Zausch. „Wir bedienen zwei unterschiedliche Antriebssysteme und inzwischen drei Generationen von Batteriesystemen.“

Die Umstellung hat zudem Folgen fĂĽr die Infrastruktur: Dieseltankstellen auf dem Betriebshof werden perspektivisch ĂĽberflĂĽssig und komplett durch elektrische Ladetechnik ersetzt.

59 Millionen für saubere Mobilität

Die Gesamtinvestitionen fĂĽr die Umstellung auf E-Busse (Fuhrpark, Infrastruktur Betriebshof und Strecke) belaufen sich nach aktuellem Stand im Zeitraum von 2023 bis 2030 auf rund 59 Millionen Euro. Davon entfallen 44 Millionen Euro auf die Beschaffung der Busse und 15 Millionen Euro auf die neue Infrastruktur.

Das Projekt wird bisher im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Bussen im Personenverkehr“ mit insgesamt 7,2 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) gefördert. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt. Das Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg fördert die Ladeinfrastruktur über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bis dato mit 12,2 Millionen Euro. Die Stadt Freiburg bezuschusst die Umstellung auf E-Mobilität mit 23,4 Millionen Euro, wovon 8 Millionen Euro aus dem Zukunftsfond Klimaschutz stammen.

Weitere Schritte folgen

Die europaweite Ausschreibung für weitere 25 Elektrobusse ist in Vorbereitung. Zusätzlich wird weitere Ladeinfrastruktur aufgebaut. Erste Förderanträge bei Bund und Land sind gestellt. Bis 2030 soll die Umstellung der Freiburger Verkehrs AG auf E-Mobilität abgeschlossen sein. | | | | | |

|

Veranstaltungen

| | | | | BLACK FOREST FILM FESTIVAL 25. - 29. NOVEMBER 2025 | Geschichten, die verbinden. Magie, die bleibt. Das Filmfestival fĂĽr Filmschaffende, Kreative und Kinobegeisterte

Das Black Forest Film Festival bringt internationales Kino in das Herz Europas – den Schwarzwald, nach Freiburg und in die Region.

Hier verbinden sich Atmosphäre, Stil und Glanz mit Geschichten, die Magisches und Vergangenes erzählen, Neues erschaffen oder Persönliches offenbaren.

Mit dem einzigartigen Stoffe-Markt, einem internationalen Wettbewerb, Branchenveranstaltungen und besonderen Events ist das Black Forest Film Festival mehr als ein Festival:

Es ist eine Bühne, auf der Geschichten entstehen, die man nicht vergisst – geheimnisvoll, strahlend, unverwechselbar wie der Schwarzwald selbst.

Alles über das Festival, die Gründer, die Mitveranstalter wie das Deutsche Tagebucharchiv in Emmendingen, das Team und die Pläne erfahren Sie tagesaktuell auf der Webseite des Festivals | | Mehr | | | |

|

Veranstaltungen

| | | | | Mein Strom vom Balkon | Workshop in Freiburg Zähringen

Am 22.November findet von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Mein Strom vom Balkon – Workshop im Rahmen des Klimaquartiers Zähringen, für Bürger:innen, die vor Ort wohnen statt. Die Angebote des Klimaquartiers sind auch verfügbar in Brühl, Herdern und Hochdorf, Projektträgerin des Klimaquartiers Zähringen ist die Stadt Freiburg.

Ort: Quartiersarbeit Zähringen, Platz der Zähringer, Zähringer Str. 346, 79108 Freiburg.

Teilnahmegebühr: 50,-€, dabei enthalten sind dann Anschlusskabel und ein Wechselrichter (Hoymiles 800 Watt), eine Aufhängung ist nicht inbegriffen. Balkonsolarmodule gibt es in drei Varianten, die im Anmeldeprozess zusätzlich ausgewählt werden können und bis zu 50 € pro Modul kosten, es gibt allerdings auch eine Modulvariante ohne Zuzahlung.

Anmeldung erforderlich und für Bürger:innen im Klimaquartier Zähringen: https://www.fesa.de/balkonsolar/

Inhalt des Mein Strom vom Balkon – Workshops:

Theoretische EinfĂĽhrung in Technik, Rechtliches & Anbringung zu Hause

Austausch mit Expert:innen & Teilnehmenden

Gemeinsamer Aufbau einer Steckersolaranlage fĂĽr den Balkon

Das erklärte Ziel eines Balkonsolar-Workshops ist es, dass die Teilnehmenden am Ende ihr eigenes Stecker-Solargerät zu Hause sicher betreiben können und es von da an Strom erzeugt und die eigenen Nebenkosten senkt.

Seit 2021 bietet der fesa e.V. im Raum Freiburg diese Balkonsolar-Workshops an, um Bürger:innen (insbesondere Mieter:innen) die Möglichkeit zu geben, aktiv an der Energiewende teilzunehmen und gleichzeitig kostengünstige, umweltfreundliche Energie für den Eigenbedarf zu erzeugen. Diese Workshops vermitteln den Teilnehmenden das nötige Fachwissen und die praktische Erfahrung, um eigene Steckersolaranlagen zu bauen und eigenständig zu installieren. Die verwendeten Solarmodule stammen häufig von Solaranlagen vom Dach, die aufgrund von Dachsanierungen oder auslaufender EEG-Förderungen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Statt diese Module zu entsorgen, werden sie während der Workshops sinnvoll weiterverwendet, was nicht nur die Ressourcen schont, sondern auch zur CO₂-Einsparung beiträgt.

Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 16. September 2025 (abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/09/PD25_N050_61_63.html) sind „Menschen aus Mieterhaushalten (…) häufiger im Zahlungsverzug als Menschen aus Eigentümerhaushalte(n), (hat) ein Drittel der Bevölkerung (…) keine Rücklagen für unerwartet anfallende Ausgaben, (bleiben) Preise für Haushaltsenergie trotz aktueller Rückgänge weiterhin auf hohem Niveau.

Genau dort setzten die Balkonsolar-Workshops, die vom fesa e.V. in Freiburg organisiert und durchgeführt werden an. Denn gerade Stecker-Solargeräte für den Balkon können Mieter:innen dabei helfen Strom und Kosten jährlich zu sparen, nachdem sich sogar die Anschaffung eines neuen Balkonsolarmoduls nach wenigen Jahren bereits amortisiert hat. Besonders schnell können Mieter:innen Kosten sparen, wenn Sie beim Mein Strom vom Balkon – Workshop teilnehmen, denn die gebrauchten Module sind teilweise kostenfrei und es fällt im günstigsten Fall nur die Teilnahmegebühr von 50,- € an.

Der fesa e.V.

Seit ĂĽber 30 Jahren setzt sich der fesa e.V. fĂĽr die Energiewende und den Klimaschutz in der Region Freiburg und darĂĽber hinaus ein. Ins Leben gerufen, um eine Energie- und Solaragentur zu grĂĽnden, verstehen wir uns heute als Wegbereiter fĂĽr eine gerechte und bĂĽrgernahe Energiewende. Dabei sind wir uns bewusst, dass Klimaschutz und die Anpassung an Klimawandelfolgen konsequent zusammengedacht werden mĂĽssen. Unsere Ziele und MaĂźnahmen orientieren sich an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und stĂĽtzen sich auf fachliche Expertise. Wir ermutigen und unterstĂĽtzen alle Menschen, von Einzelpersonen bis zu Kommunen, gemeinsam mit uns fĂĽr eine klimagerechte und lebenswerte Zukunft einzutreten.

fesa e.V. - gemeinsam fĂĽr eine bĂĽrgernahe Energiewende und eine klimagerechte Zukunft | | Mehr | | | |

|

Veranstaltungen

J. Duddek & S. Ruppender bei der RĂĽckearbeit mit Pferden (c) Waldhaus Freiburg | | | | | Waldherbst im Waldhaus | GroĂźer Aktionstag am Sonntag, 12. Oktober, rund um die Holzernte mit Pferden und Maschinen

Am Sonntag, 12. Oktober, von 11 bis 17 Uhr findet am Waldhaus wieder der über die Stadtgrenzen bekannte Freiburger Waldherbst statt. Eingeladen sind neben Pferde- und Maschinenfreunden vor allem Familien und alle, denen der Wald und die Natur am Herzen liegen. Zur Eröffnung spielen um 11 Uhr die Freiburger Jagdhornbläser.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Holzernte. Unter der Regie von JĂĽrgen Duddek, dem ehemaligen Europameister im HolzrĂĽcken mit Pferden, zeigen acht Gespanne aus Baden-WĂĽrttemberg und dem Elsass den traditionellen Holztransport im Wald. Die RĂĽckearbeit mit Pferden schont Boden und Bestand; als historisches Arbeitsfeld war sie insbesondere auch im Schwarzwald ĂĽber Jahrhunderte typisch.

Nicht minder beeindruckend ist es, einem modernen Holzvollernter bei der Arbeit zuzuschauen und die Späne fliegen zu sehen. Wer Lust und Kraft hat, kann auf dem Rundgang durch den Wald auch selbst anpacken und mit einer Zwei-Mann-Schrotsäge Baumscheiben absägen. Wer lieber mit kleinerem Gerät arbeitet, nutzt die Gelegenheit zum Schnitzen oder beim Handholzen. Vor der Holzwerkstatt stehen die Schneidesel bereit zum Schnefeln mit dem Ziehmesser – oder man schaut den Profis zu beim Korbflechten, Schindelmachen und Uhrenschildmalen.

Der Naturpark Südschwarzwald fördert die Veranstaltung und ist mit einem Infostand auch selbst vertreten. Und wer nicht nur Fuchs und Hase, sondern auch weniger bekannte heimische Wildtiere bestaunen möchte, hat am Präparatewagen der Freiburger Jägervereinigung Gelegenheit dazu.

Mit einem Infostand und Spielen ist auch das Observatoire de la Nature dabei, die Partnereinrichtung des Waldhauses aus Colmar. Ebenso der Verein „Freunde des Stadtwaldarboretums Günterstal“, dessen Vorsitzender Winfried Meier um 15 Uhr eine Exkursion durch die Welt der Baumexoten anbietet.

Der NABU-Arbeitskreis Wildbienen am Tuniberg informiert über seine wichtige Arbeit. Eine Insektenforschungsstation lädt zum Bestimmen krabbelnder Sechsbeiner ein.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist mit dem Waldmobil vertreten. Die Faszination von Mooren und Gewässern vermittelt der Gewässerbiologe Heinz-Michael Peter mit Anschauungsobjekten aus diesen wichtigen Lebensräumen. Außerdem gibt es eine Flechten- und eine Frischpilzschau.

Bei Pilzexkursionen um 14 und 16 Uhr lässt sich das Wissen noch vertiefen. Vogelfreunde erwartet um 15 Uhr ein Vortrag im Waldlabor.

Im Waldgarten gibt es um 12 Uhr eine Führung zum Thema Permakultur und zu den Aktivitäten der Waldgartengruppe; außerdem kann man dort Stockbrot backen.

Welche Rolle der Wald, insbesondere Freiburgs Stadtwald, im Klimawandel spielt, erfahren Interessierte um 13 Uhr bei einer Exkursion von Nicole Schmalfuß, Leiterin des Forstamts. Vertiefen kann man das Thema im WaldKlimaRaum im benachbarten Neubau, der interaktive Stationen zu Wald & Klimawandel sowie Wald & Windkraft bereithält. Kinder können dort Windräder basteln.

In der aktuellen Waldhaus-Ausstellung „Faces of Climate Change II – Gesichter des Klimawandels II“ zeigen großformatige Porträts, wie Menschen unterschiedlicher Berufe in Baden-Württemberg vom Klimawandel betroffen sind und wie sie damit umgehen.

Das Waldhaus-Café und weitere Anbieter versorgen hungrige Mäuler mit regionalen herbstlichen Speisen, Getränken sowie Kaffee und Kuchen.

Dank der Förderung durch den Naturpark Südschwarzwald ist der Eintritt frei. Spenden sind sehr willkommen und unterstützen die Umweltbildung im Waldhaus. Es wird um Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gebeten. Am Waldhaus stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Weitere Informationen online | | Mehr | | | |

|

Verschiedenes

| | | | | Mein Strom vom Balkon | Workshop in Freiburg Zähringen

Am 11.Oktober findet von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Mein Strom vom Balkon – Workshop im Rahmen des Klimaquartiers Zähringen, erstmals für Bürger:innen, die im Klimaquartier Zähringen wohnen, statt. Die Angebote des Klimaquartiers sind auch verfügbar in Brühl, Herdern und Hochdorf, Projektträgerin des Klimaquartiers Zähringen ist die Stadt Freiburg.

Ort: Quartiersarbeit Zähringen, Platz der Zähringer, Zähringer Str. 346, 79108 Freiburg.

Teilnahmegebühr: 50,-€, dabei enthalten sind dann Anschlusskabel und ein Wechselrichter (Hoymiles 800 Watt), eine Aufhängung ist nicht inbegriffen. Balkonsolarmodule gibt es in drei Varianten, die im Anmeldeprozess zusätzlich ausgewählt werden können und bis zu 50 € pro Modul kosten, es gibt allerdings auch eine Modulvariante ohne Zuzahlung.

Anmeldung erforderlich und für Bürger:innen im Klimaquartier Zähringen: https://www.fesa.de/balkonsolar/

Inhalt des Mein Strom vom Balkon – Workshops:

Theoretische EinfĂĽhrung in Technik, Rechtliches & Anbringung zu Hause

Austausch mit Expert:innen & Teilnehmenden

Gemeinsamer Aufbau einer Steckersolaranlage fĂĽr den Balkon

Das erklärte Ziel eines Balkonsolar-Workshops ist es, dass die Teilnehmenden am Ende ihr eigenes Stecker-Solargerät zu Hause sicher betreiben können und es von da an Strom erzeugt und die eigenen Nebenkosten senkt.

Seit 2021 bietet der fesa e.V. im Raum Freiburg diese Balkonsolar-Workshops an, um Bürger:innen (insbesondere Mieter:innen) die Möglichkeit zu geben, aktiv an der Energiewende teilzunehmen und gleichzeitig kostengünstige, umweltfreundliche Energie für den Eigenbedarf zu erzeugen. Diese Workshops vermitteln den Teilnehmenden das nötige Fachwissen und die praktische Erfahrung, um eigene Steckersolaranlagen zu bauen und eigenständig zu installieren. Die verwendeten Solarmodule stammen häufig von Solaranlagen vom Dach, die aufgrund von Dachsanierungen oder auslaufender EEG-Förderungen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Statt diese Module zu entsorgen, werden sie während der Workshops sinnvoll weiterverwendet, was nicht nur die Ressourcen schont, sondern auch zur CO₂-Einsparung beiträgt.

Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 16. September 2025 (abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/09/PD25_N050_61_63.html) sind „Menschen aus Mieterhaushalten (…) häufiger im Zahlungsverzug als Menschen aus Eigentümerhaushalte(n), (hat) ein Drittel der Bevölkerung (…) keine Rücklagen für unerwartet anfallende Ausgaben, (bleiben) Preise für Haushaltsenergie trotz aktueller Rückgänge weiterhin auf hohem Niveau.

Genau dort setzten die Balkonsolar-Workshops, die vom fesa e.V. in Freiburg organisiert und durchgeführt werden an. Denn gerade Stecker-Solargeräte für den Balkon können Mieter:innen dabei helfen Strom und Kosten jährlich zu sparen, nachdem sich sogar die Anschaffung eines neuen Balkonsolarmoduls nach wenigen Jahren bereits amortisiert hat. Besonders schnell können Mieter:innen Kosten sparen, wenn Sie beim Mein Strom vom Balkon – Workshop teilnehmen, denn die gebrauchten Module sind teilweise kostenfrei und es fällt im günstigsten Fall nur die Teilnahmegebühr von 50,- € an.

Der fesa e.V.

Seit ĂĽber 30 Jahren setzt sich der fesa e.V. fĂĽr die Energiewende und den Klimaschutz in der Region Freiburg und darĂĽber hinaus ein. Ins Leben gerufen, um eine Energie- und Solaragentur zu grĂĽnden, verstehen wir uns heute als Wegbereiter fĂĽr eine gerechte und bĂĽrgernahe Energiewende. Dabei sind wir uns bewusst, dass Klimaschutz und die Anpassung an Klimawandelfolgen konsequent zusammengedacht werden mĂĽssen. Unsere Ziele und MaĂźnahmen orientieren sich an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und stĂĽtzen sich auf fachliche Expertise. Wir ermutigen und unterstĂĽtzen alle Menschen, von Einzelpersonen bis zu Kommunen, gemeinsam mit uns fĂĽr eine klimagerechte und lebenswerte Zukunft einzutreten.

fesa e.V. - gemeinsam fĂĽr eine bĂĽrgernahe Energiewende und eine klimagerechte Zukunft | | Mehr | | | |

|

Veranstaltungen

Foto: Veranstalter | | | | | Finale im Garten der Herrenmühle Bleichheim | Der Herbst zeigt seine eigenen Farbenspiele, Dahlien und Salbeiarten schäumen über, etliche Gräser weben durch die Beete und schimmern im Licht. Herbstblühende Stauden bringen noch einmal Farbe in die Beete.

Der Garten am Schloßplatz 2 in Herbolzheim-Bleichheim ist letztmalig in diesem Jahr am Sonntag, 12. Oktober von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt wird erhoben, Fachfragen werden gerne beantwortet.

Hansjörg Haas

Dipl. Ing. Gartenbau

HerrenmĂĽhle Bleichheim

SchloĂźplatz 2 - 79336 Herbolzheim

Tel. 07643 40137 | | Mehr | | | |

|

Veranstaltungen

| | | | | Führung 2 Großwindkraftanlagen in Freiamt | 4,2 MW Schillingerberg und 2 MW Tännlebühl

Am Samstag 11. Oktober 2025 11.30 Uhr startet eine zweistündige Führung des Samstags-Forums Regio Freiburg bei zwei Großwindkraftanlagen mit 4,2 Megawatt bzw. 2 Megawatt elektrischer Leistung in Freiamt auf dem Schillingerberg und Tännlebühl mit Erhard Schulz, Emmendingen, stellvertretender Landesvorsitzender des Bundesverbands Windenergie LV Baden-Württemberg e.V.. Die Anlage Schillingerberg ist mit die größte in der Region Freiburg und wurde vor einem Jahr eingeweiht. Veranstalter sind ECOtrinova e.V. und die Mitträger BI Energiewende Waldkirch, Klimabündnis Freiburg, Netzwerk Energie3Regio, NABU Freiburg e.V sowie Weitere.

Zur kostenlosen Führung auf eigenes Risiko ist Anmeldung erbeten an ecotrinova@web.de bis 9. Oktober 12 Uhr. Die Teilnahmezahl ist begrenzt. Anfahrt ist möglich mit PKW (ggf. MFG), Pedelec oder Rad. Angemeldete erhalten Hinweise zur Anfahrt und zum ÖPNV kombiniert mit Wanderung. Weitere Mitträger siehe Programmfaltblatt kurzlinks.de/SamstagsForum-Okt-Nov-2025 | | Mehr | | | |

|

Seite 1 2 |

|

Stadtplan Freiburg

Ein interaktiver Stadtplan der Stadt Freiburg. Hier können Sie sich

über die Standorte der Adressen informieren, die sich auf unserer

Website befinden. Schauen Sie einfach nach...

stadtplan.freiburg.de

|

|

.jpg)

.jpg)